Wilde Orchideen können spontan in Gärten wachsen

In der Schweiz wachsen etwa 70 Orchideenarten in der freien Natur. Sie sind alle gesetzlich geschützt und viele von Ihnen sind selten geworden. Botaniker haben für jede dieser Arten Verbreitungskarten erstellt. Sie wissen jedoch nicht, in welchem Ausmass sie auf Privatgrundstücken vorkommen, da sie für ihre Forschungen dort keinen Zugang haben. Es ist jedoch bekannt, dass alte Gärten mit natürlichen Wiesen, die spät gemäht werden, selbst mitten in der Stadt einige Orchideenarten beherbergen können.

Symbiotische Lebensgemeinschaft mit bodenbürtigen Pilzen

Der Grund, weshalb Orchideen nicht so häufig vorkommen und die meisten von ihnen gefährdet sind, liegt darin, dass sie für ihre Fortpflanzung die Anwesenheit eines Pilzes im Boden benötigen. Ihre Samen sind so winzig, dass sie nur wenige Nährstoffe enthalten, die den Keimling ernähren können. Es ist das symbiotische Pilzgeflecht, das sie in ihren ersten Lebenswochen mit Nahrung versorgt. Ein weiterer Grund für die Seltenheit von Orchideen ist ihre geringe Konkurrenzfähigkeit gegenüber anderen Pflanzen, die in gedüngten Böden gut wachsen.

So wird ein Rasen, der mit viel Dünger, Unkrautvernichtungsmitteln und Moosvertilger behandelt wird, zu einer Monokultur wird, in der Orchideen weder überleben noch sich ansiedeln können. Denn man muss wissen, dass rund zwanzig Arten, die vom Wind herangetragen werden, spontan wachsen können. Man hat also gute Chancen, dass sie mit der Zeit auch im eigenen Garten auftauchen, wenn sie bei einem Nachbar vorkommen und wenn man einen Wiesenstreifen mit Wildblumen wachsen lässt, den man nach der Blüte mäht. Da Orchideen mehrjährige Zwiebelgewächse sind, wachsen sie Jahr für Jahr erneut am selben Standort, ähnlich wie Narzissen, auch wenn sie nicht jedes Jahr Blüten hervorbringen.

Wilde einheimische Orchideen, die in den Gärten in der Schweiz wachsen können

Die Zahl neben dem Bild zeigt den Blühmonat (oder die Blühmonate) an (5-6 z.B. bedeutet Mai bis Juni). Um mehr Bilder von jeder Art zu sehen, klicken Sie auf den Fotoapparat oder besuchen Sie die Website PhotoFlora, von welcher die meisten Bilder auf dieser Seite stammen (wählen Sie im Eingabefeld Monocotylédones, famille: Orchidaceae, und starten Sie die Suche mit Rechercher).

Ein Klick auf den lateinischen Namen leitet Sie zum Wikipedia-Eintrag weiter.

Alle diese Orchideen sind gesetzlich geschützt, ihr Wuchs ist gedrungen und ihre meist dichten Blätter wachsen mehrheitlich in Bodennähe.

Wissenswert: In der Schweiz sind ungefähr 70 Orchideenarten verzeichnet. Die deutschen und lateinischen Namen der Arten können je nach Quelle variieren, ausserdem haben Botaniker einige Pflanzen in Unterarten eingeteilt. Hier wurde die Nomenklatur nach Flora Helvetica verwendet (siehe Seitenende).

Cephalanthera damasonium

6

6Ophrys apifera

5-6

5-6Orchis morio

4-6

4-6Epipactis helleborine

7-8

7-8Ophrys sphegodes

4-6

4-6Orchis ustulata

5-7

5-7Listera ovata

5-7

5-7Ophrys araneola

4-5

4-5Orchis purpurea

5

5Spiranthes spiralis

8-10

8-10Ophrys holosericea

5-9

5-9Orchis militaris

5-6

5-6Gymnadenia conopsea

5-6

5-6Ophrys insectifera

5

5Orchis simia

5-6

5-6Anacamptis pyramidalis

6-7

6-7Dactylorhiza maculata

6-7

6-7Orchis mascula

4-6

4-6Aceras anthropophorum

5-6

5-6Dactylorhiza fuchsii

6-7

6-7Himantoglossum hircinum

5-6

5-6Bücher und praktische Links

- "Flora Helvetica", Konrad Lauber/Gerhart Wagner/Andreas Gygax, Paul Haupt Verlag"

- "Geschützte Pflanzen der Schweiz", Mathis Vust/Pierre Galland, Ott Verlag

- "Europäische Wildorchideen", Pierre Delforge/Daniel Tyteca, Benziger

- Info Flora

- www.ageo.ch

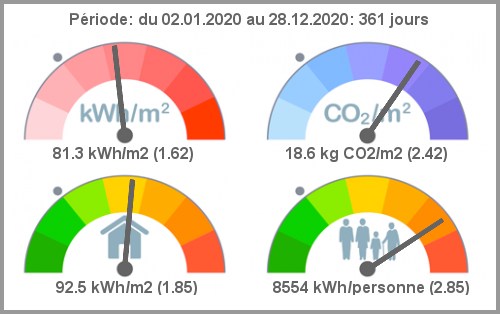

Es kann nämlich vorkommen, dass ein Hausbesitzer, der die Fenster seines Gebäudes ersetzt hat, um eine bessere Wärmedämmung zu erzielen, nicht unbedingt eine Verringerung seines Energieverbrauchs feststellt, wenn der kommende Winter kälter ausfällt als der vorherige. ConsoBat hingegen zeigt auf, dass die Sanierungsmassnahmen dennoch greifen, und verbildlicht unter Berücksichtigung der gemittelten Temperaturunterschiede die neue "Energie- und CO2-Performance" des Gebäudes auf einem Dashboard mit 4 Tachodiagrammen. Die Performance wird nicht mehr nur nach der beheizten Fläche, sondern auch nach der Anzahl der Bewohner angezeigt.

Es kann nämlich vorkommen, dass ein Hausbesitzer, der die Fenster seines Gebäudes ersetzt hat, um eine bessere Wärmedämmung zu erzielen, nicht unbedingt eine Verringerung seines Energieverbrauchs feststellt, wenn der kommende Winter kälter ausfällt als der vorherige. ConsoBat hingegen zeigt auf, dass die Sanierungsmassnahmen dennoch greifen, und verbildlicht unter Berücksichtigung der gemittelten Temperaturunterschiede die neue "Energie- und CO2-Performance" des Gebäudes auf einem Dashboard mit 4 Tachodiagrammen. Die Performance wird nicht mehr nur nach der beheizten Fläche, sondern auch nach der Anzahl der Bewohner angezeigt.